いつもブログの記事をご覧いただき

ありがとうございます!

アスエボ代表の菅です!

今日は、よく耳にする

「子どもの運動神経は、遺伝する」

「親が運動音痴だから、子どもも仕方ない」

という都市伝説について科学的に解説します!

ぜひ、最後まで読んでください!!!

運動神経は生まれつきではない!後天的に伸ばせる能力

運動神経に、生まれつきの良い悪いはありません

「運動神経がいいね!」

と言われることがありますが、

実際には「運動神経」という単体の神経は存在しません。

体を動かす際には、脳から筋肉への指令が神経を通じて伝わります。

この指令回路を「運動神経」と呼んでいます。

つまり、

運動能力は生まれつきではなく、

子どもの運動体験によって後天的に伸ばすことが可能です。

親が運動が得意でなくても、子どもは適切な運動あそびで能力を高められます。

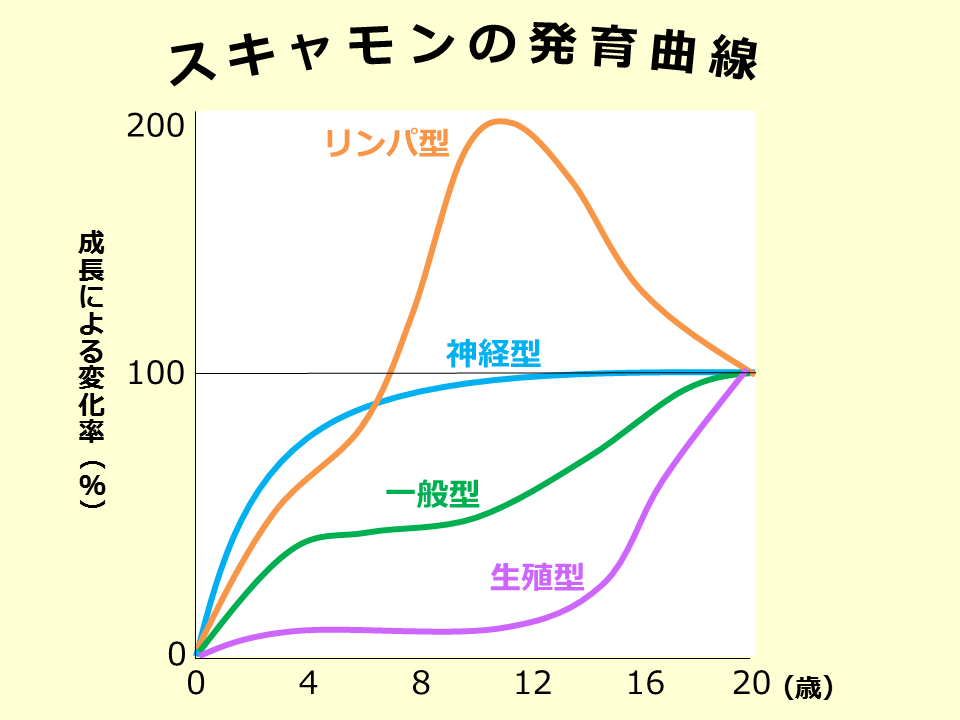

動作の習得は「8歳」がピーク

神経系の発達は非常に速く、

5〜6歳で約80%、12歳までに100%に達します。

動作習得のスピードが最も高まるのは8歳前後。

この時期に多様な運動体験を積むことが、将来の運動能力向上に直結します。

運動が得意な子は「動きの引き出し」が豊富

運動が得意な子どもは、

さまざまな動きを経験し、それを適切に活用できる力を持っています。

たとえば跳び箱一つでも、

走る・跳ぶ・手をつく・体を支える・着地するなど、複数の動作が組み合わさっています。

こうした動きを経験することで、運動能力が自然と向上します。

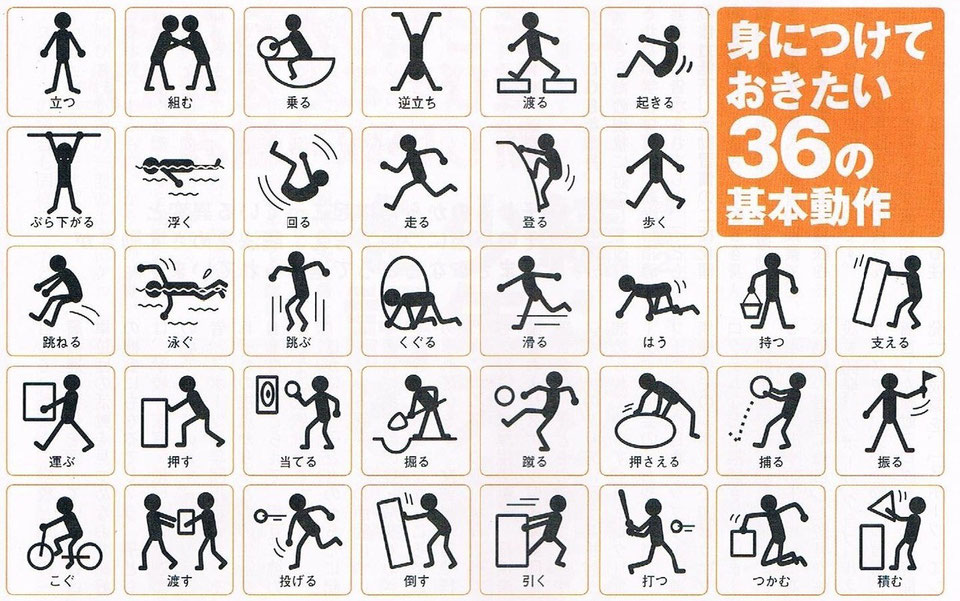

幼少期にやっておきたい「36の基本動作」

すべてのスポーツの基礎になる

「36の動き」は、日常のあそびを通じて自然に身につきます。

代表的な動きは以下の通りです:

- 走る・跳ぶ・投げる・捕る

- つかむ・支える・ひねる

- バランスをとる・方向転換する

特別なトレーニングは不要。

あそびの中で楽しく身につけられます。

親子で大切にしたい3つのポイント

- 親も本気で楽しむ

子どもは親の行動を見て学びます。

親が楽しむ姿勢を見せることで、子どもも積極的に参加します。 - 失敗を恐れず挑戦する

あそびの中での失敗は学びの一部。

挑戦を繰り返すことで自信と成長につながります。 - 多様なあそびを経験する

同じ動きだけでなく、さまざまなあそびを経験することで異なる動きや判断力を学べます。

年齢別の運動あそびアドバイス

- 0〜3歳:寝返り、ハイハイ、つかまり立ちなどの基本動作を促す

- 4〜6歳:ジャンプやバランスを取る遊びで体の使い方を学ぶ

- 7〜8歳:ボール遊びやチーム活動で協調性・運動能力を向上

- 9〜12歳:スポーツのルール理解や戦略を学び、判断力・持久力を養う

- 13〜15歳:体格や筋力の伸びを活かして専門的スキルを磨く

- 16〜18歳:競技力を高めるとともに進路や将来を意識したトレーニング

- 18歳以上:競技として続けるか、生涯運動として楽しむかを選択

どの年齢でも大切なのは楽しむ姿勢です。競技力や結果だけでなく、挑戦と経験のプロセスを重視しましょう。

運動は生涯にわたって役立つ「財産」になります。

幼少期の運動体験がゴールデンエイジで花開く

幼少期(0〜7歳頃)は、

体の動かし方やバランス感覚、手足の協調性などの基本的な運動能力の基礎を築くゴールデンタイムです。

この時期に多様な運動を経験している子どもは、

8〜12歳の「ゴールデンエイジ」で運動能力が飛躍的に伸びることが研究でも明らかになっています。

1. 神経系の発達がピークを迎える

幼少期は神経系の発達が非常に速く、脳から筋肉への指令の伝達効率が向上します。

- 5〜6歳で神経系の発達は約80%

- 12歳までに100%に達する

この発達段階で多様な動きを経験すると、神経回路が効率的に形成され、複雑な動作の習得がスムーズになります。 幼少期の運動あそびが「動作の引き出し」を増やし、後のスポーツでの応用力につながるのです。

2. 運動パターンの基礎が定着する

幼少期に身につける36の基本動作(走る・跳ぶ・投げる・捕る・バランスを取るなど)は、すべてのスポーツの基礎になります。

これらの動作を多く経験することで、ゴールデンエイジでの運動学習が格段に効率化されます。

- 例:ジャンプの経験が多い子は、跳び箱やバスケットボールの動作が早く習得できる

- 例:手足の協調性を養った子は、ボール運動やラケット競技で正確な動作ができる

3. 自己効力感・挑戦意欲が育つ

幼少期の運動あそびで「できた!」という成功体験を積むと、自己効力感(自分はできるという感覚)が育ちます。

ゴールデンエイジでは、運動能力が伸びやすいだけでなく、挑戦意欲や学習意欲も高まる時期です。

幼少期に多様な動きを経験していれば、新しい動作やスポーツ種目に挑戦する心理的ハードルも低くなります。

4. 長期的な健康習慣に影響

幼少期に体を動かす習慣を身につけると、ゴールデンエイジ以降も運動を楽しむ基礎が作られます。

- 健康的な生活リズムの定着

- 姿勢や体幹の安定

- 持久力や柔軟性の向上

これらはスポーツだけでなく、学業や生活全般にも好影響を与え、生涯にわたる健康習慣の土台となります。

幼少期の運動体験は、

単に体を動かすことだけでなく、神経系の発達、運動パターンの定着、自己効力感の向上、そして将来の健康習慣まで影響します。

ゴールデンエイジでの運動能力向上は、幼少期の豊富な体験によって「花開く」のです。

アスエボなら多様な運動経験が可能!

アスエボでは、

年齢に応じた運動能力を「楽しく運動する」ことで自然に伸ばします。

さらに、1つの競技に偏らず、多種目に挑戦できる環境が整っています。

これにより、子どもたちは自分に合った運動や競技に出会い、楽しみながら運動能力を向上させられます。

「運動させたいけど、何をさせたらいいかわからない…」

という方も、

アスエボの体験にぜひお越しください。

ここには、

子どもたちがのびのびと輝ける場所があります。

コメント