こんにちは、Care body 東温の菅です。

今日は、肩について詳しくお話します!

肩関節は人間の体の中でも最も自由度が高く、

日常生活やスポーツには欠かせない関節です。

その一方で、加齢や使い過ぎ、外傷によってさまざまな障害が生じやすく、

多くの方が肩の痛みや動かしにくさに悩んでいます。

本記事では、

肩に起こりやすい代表的な10種類の整形外科的疾患について、

症状・原因・特徴・リハビリやケアのポイントを解説します。

肩の不調を改善する第一歩として参考にしてください。

肩関節の役割と特徴

肩関節は、腕を360度近く自由に動かせる特性があります。

骨どうしのかみ合わせは浅く、靱帯・腱・筋肉によって安定性が保たれています。

そのため、構造上「不安定になりやすい関節」といえます。

肩の疾患は主に次のきっかけで発症します:

- 加齢による関節や腱の変性

- スポーツや仕事での使い過ぎ

- 外傷による損傷

肩関節に多い整形外科疾患一覧

- 肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)

- 腱板断裂

- 肩峰下滑液包炎

- 反復性肩関節脱臼

- 肩関節唇損傷(SLAP損傷など)

- 石灰沈着性腱板炎

- 肩関節インピンジメント症候群

- 肩関節拘縮(凍結肩)

- 変形性肩関節症

- 胸郭出口症候群(TOS)

各疾患の解説

肩関節周囲炎(五十肩)とは?

肩関節周囲炎は、一般的に「五十肩」「四十肩」と呼ばれる疾患です。

40代〜60代に多くみられ、特に外傷など明確な原因がなく発症するのが特徴です。

肩の動かしにくさや夜間痛が代表的な症状で、

整形外科の外来でも非常に多い相談内容の一つです。

肩関節周囲炎の症状

- 肩を動かしたときの強い痛み

- 夜寝ているときの夜間痛

- 服の着脱や髪を結ぶときに腕が上がらない

- 後ろに手を回す動作が困難(エプロン動作障害)

特に「夜間痛」が特徴的で、

眠れないほどの痛みに悩まされる方も少なくありません。

また、発症から時間が経過すると関節が固まってしまい、

肩の可動域が極端に制限される「凍結肩」に移行する場合もあります。

肩関節周囲炎の原因

肩関節周囲炎の原因は明確には解明されていませんが、

以下のような要素が関与していると考えられています。

- 加齢変化:40〜60代に好発することから、関節包や靱帯の老化が影響しているとされます。

- 炎症:肩関節を包む関節包や滑膜が炎症を起こし、痛みや可動域制限を招く。

- 生活習慣:デスクワークや猫背などで肩まわりの血流が悪くなることも要因。

- 糖尿病との関連:糖尿病患者は五十肩の発症率が高いことが知られています。

肩関節周囲炎の経過と特徴

肩関節周囲炎は、自然に良くなる場合もありますが、

数か月から数年にわたる経過をたどることが多いです。

その過程は大きく3つの時期に分けられます。

- 急性期(炎症期):肩を動かすと鋭い痛みがあり、夜間痛が強い。安静時でも痛みが続く。

- 拘縮期(凍結期):炎症が落ち着くが、肩が固まって可動域が制限される。腕が挙がらない・後ろに回せない。

- 回復期:徐々に可動域が広がり、痛みも軽減。完全に元の状態に戻るまで1〜3年かかることもある。

肩関節周囲炎の診断

整形外科では、問診と徒手検査で診断が行われます。

レントゲンで骨に異常がないことを確認し、

必要に応じてMRIで腱板断裂など他の疾患を除外します。

五十肩と腱板断裂は症状が似ているため、画像診断が非常に重要です。

治療とリハビリ

- 薬物療法:消炎鎮痛薬(NSAIDs)、ステロイド注射などで痛みを抑える。

- 物理療法:温熱療法、超音波治療などで血流改善。

- 運動療法:可動域を広げるストレッチや体操。痛みの強い急性期は無理をせず、拘縮期以降に積極的に行う。

- 生活改善:猫背姿勢の改善、肩甲骨を動かす習慣をつける。

リハビリを怠ると関節の硬さが残り、

日常生活に支障を残す可能性があるため、段階的に継続することが重要です。

肩関節周囲炎の予後

多くは数年以内に自然回復しますが、

痛みや可動域制限が長期間続くこともあります。

糖尿病患者や不適切な安静を続けた人では回復が遅れる傾向があります。

肩関節周囲炎(五十肩)は加齢とともに多くの人が経験する可能性がある疾患です。

「そのうち治る」と軽視されがちですが、放置すると関節が固まり、

回復に時間がかかることも少なくありません。

肩の痛みや夜間痛がある場合は早めに整形外科を受診し、

必要なリハビリを始めることが改善への近道です。

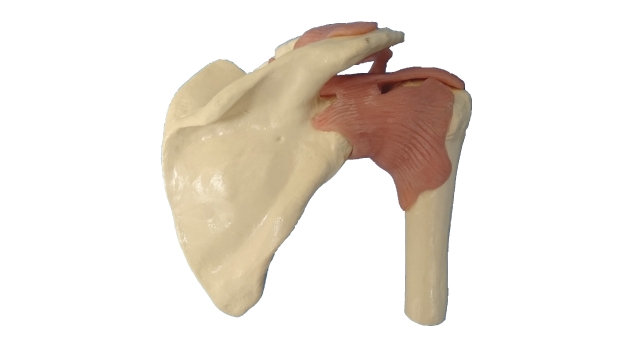

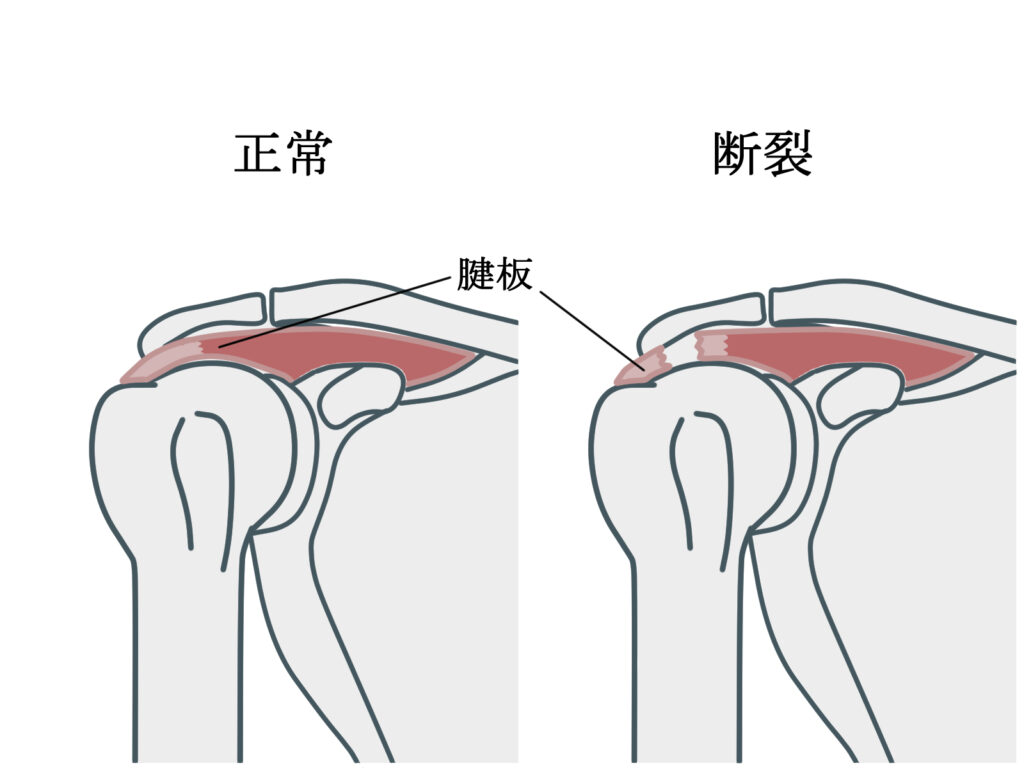

腱板断裂(Rotator Cuff Tear)とは?

腱板断裂とは、

肩関節を支える回旋腱板(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)の腱が

部分的または完全に断裂する状態です。

肩の安定性や腕の挙上・回旋動作に重要な役割を持つため、

断裂により肩の痛みや動作制限が生じます。

中高年の変性断裂と、若年者の外傷性断裂があります。

腱板断裂の症状

- 肩を挙げる・回すときの痛み

- 腕を上げにくい、力が入りにくい

- 夜間痛がある場合が多く、睡眠に影響

- 肩の可動域制限、特に外転・外旋で顕著

- 服の着脱や髪を結ぶ動作が困難になることも

- 肩の動作中にクリック感や引っかかりを感じる場合がある

腱板断裂の原因

- 加齢変化:腱が摩耗し血流が低下することによる変性断裂

- 外傷:転倒や肩への衝撃による急性断裂

- 繰り返し動作:オーバーヘッド動作(野球・バレーボール・水泳など)による慢性的負荷

- 基礎疾患:糖尿病や高血圧などがあると腱の劣化が進みやすい

腱板断裂の特徴

- 中高年での発症が多いが、外傷で若年でも発症

- 断裂の範囲や部位によって痛みや機能障害の程度が異なる

- 夜間痛や肩の挙上困難が特徴

- 断裂が進行すると肩の動きが制限され、筋力低下が顕著になる

腱板断裂の診断

- 問診・理学検査:挙上困難、ドロップアームテスト、Empty Can Testなど

- 画像検査:

- 超音波:断裂部の確認や動的評価が可能

- MRI:断裂の範囲、腱の脂肪変性や筋萎縮の評価

- X線:骨変化の確認(腱は描出されない)

- 腱板断裂は五十肩と症状が似ることがあり、画像診断が重要

腱板断裂の治療・リハビリ

- 保存療法:痛み止め(NSAIDs)、局所ステロイド注射、肩の可動域訓練、筋力強化

- 手術療法:断裂が大きい場合や保存療法で改善しない場合に腱修復術を行う

- リハビリ:

- 急性期:痛みが強い時期は安静とアイシング

- 可動域回復期:肩のストレッチや肩甲骨運動

- 筋力強化期:ローテーターカフや肩甲帯の筋力訓練

- リハビリ期間は3〜12か月と長期にわたる場合がある

- 姿勢改善や肩甲骨運動を習慣化することで再断裂予防

腱板断裂の予後

- 断裂の範囲や年齢、活動レベルで回復度は異なる

- 保存療法で日常生活に支障がない場合もあるが、断裂が拡大すると手術が必要になることも

- 手術後はリハビリを継続することで肩の可動域や筋力が改善することが多い

- 早期診断・早期介入が長期予後に重要

腱板断裂は肩の動作に重要な腱が損傷する疾患で、

放置すると可動域制限や筋力低下が進みます。

痛みや夜間痛、腕の挙上困難がある場合は早期に整形外科を受診し、

必要に応じたリハビリや手術を行うことが改善への近道です。

肩峰下滑液包炎(Subacromial Bursitis)とは?

肩峰下滑液包炎は、

肩の肩峰と上腕骨頭の間にある滑液包(肩峰下滑液包)が炎症を起こす疾患です。

肩の挙上や回旋動作で痛みが生じやすく、

肩の腱板障害や五十肩と症状が似ることがあります。

中高年に多く、スポーツや繰り返し動作によっても発症します。

肩峰下滑液包炎の症状

- 腕を上げると肩の前側・外側に痛みが出る

- 夜間痛があり、肩を下にして寝られないことがある

- 肩を挙げると引っかかりや痛みを感じる

- 肩の動作が制限される場合もあるが、完全には動かせることが多い

- 肩の前方から外側にかけて圧痛がある

肩峰下滑液包炎の原因

- 肩腱板の摩耗や炎症:腱板の損傷や炎症に伴って滑液包も炎症を起こすことが多い

- 繰り返しのオーバーヘッド動作:野球、バレーボール、水泳など

- 加齢変化:関節の退行変性により滑液包の摩擦が増える

- 外傷:肩への直接的な打撲や落下など

- 姿勢不良:猫背や肩の前方突出により肩峰下スペースが狭くなる

肩峰下滑液包炎の特徴

- 肩の挙上時痛(特に60〜120°)が典型的

- 夜間痛で睡眠に影響することが多い

- 肩関節周囲炎や腱板断裂と症状が似るため、診断には画像検査が有効

- 急性期は炎症が中心で、慢性化すると肩の動作制限や筋力低下が起こる

肩峰下滑液包炎の診断

- 問診・理学検査:

- Neerテスト、Hawkins-Kennedyテストで痛みを誘発

- 肩の圧痛部位や挙上困難の確認

- 画像検査:

- 超音波:滑液包の腫れや炎症の確認

- MRI:腱板損傷の有無を同時に評価

- X線:骨変形や骨棘の確認

- 肩峰下滑液包炎単独か、腱板断裂合併かの鑑別が重要

肩峰下滑液包炎の治療・リハビリ

- 薬物療法:NSAIDs、局所ステロイド注射で炎症・痛みを抑える

- 物理療法:温熱療法や超音波で血流改善、炎症軽減

- 運動療法:

- 肩甲骨の運動やストレッチで肩峰下スペースを広げる

- 痛みの強い急性期は無理せず、痛みが落ち着いた段階で積極的に可動域訓練

- 筋力強化:肩外旋・肩甲骨周囲筋の強化で再発予防

- 姿勢改善や肩の使い方の指導も重要

肩峰下滑液包炎の予後

- 多くは保存療法で改善することが多い

- 慢性化すると肩の動作制限や再発のリスクがある

- 早期に受診し、リハビリや注射療法を組み合わせることで回復が早い

- 腱板損傷がある場合は、同時に治療することで長期予後が改善

肩峰下滑液包炎は肩峰下滑液包の炎症による肩の痛みで、

夜間痛や肩の挙上困難が特徴です。

五十肩や腱板断裂と症状が似ているため、

正確な診断と早期のリハビリが改善への近道です。

姿勢改善や肩甲骨周囲筋の強化を行うことで再発予防も可能です。

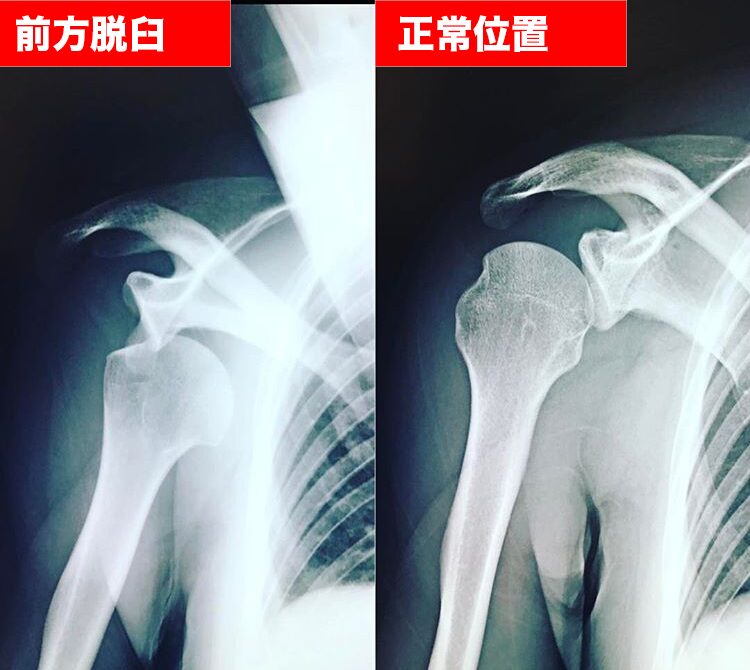

反復性肩関節脱臼(Recurrent Shoulder Dislocation)とは?

反復性肩関節脱臼は、

一度肩関節が脱臼した後に、再び同じ肩で脱臼を繰り返す状態を指します。

特に若年者やスポーツ選手に多く、肩の安定性を保つ靭帯や関節唇の損傷が背景にあります。

肩の前方脱臼が最も一般的で、脱臼のたびに痛みや関節の不安定感が生じます。

反復性肩関節脱臼の症状

- 肩の脱臼・亜脱臼による激しい痛み

- 肩関節の不安定感(腕を動かすと抜けそうに感じる)

- 脱臼の際に肩が「外れる」感覚

- 肩を挙上・外旋する動作で痛みや不安定感が強まる

- 脱臼後、関節が腫れる・内出血が見られる場合もある

反復性肩関節脱臼の原因

- 初回脱臼:事故やスポーツ外傷による肩関節の損傷が出発点

- 関節唇損傷(Bankart病変):前下方の関節唇が損傷し、肩の安定性が低下

- 骨欠損(Hill-Sachs病変):上腕骨頭に圧迫骨折が生じると再脱臼リスクが高まる

- 筋力・靭帯の弱さ:肩甲帯の筋力不足や靭帯の弛緩で安定性が低下

- スポーツ活動:野球、バスケットボール、バレーボールなど肩を多用する競技で再発しやすい

反復性肩関節脱臼の特徴

- 脱臼の度に肩関節の不安定感が増す

- 前方脱臼が圧倒的に多く、後方脱臼はまれ

- 再発しやすい人は若年者・スポーツ選手に多い

- 慢性的な不安定感により肩周囲筋の疲労や痛みが生じやすい

反復性肩関節脱臼の診断

- 問診・理学検査:

- Apprehensionテスト、Relocationテストで不安定性を評価

- 脱臼歴や肩の不安定感の有無を確認

- 画像検査:

- X線:骨折や骨欠損の有無確認

- CT・MRI:関節唇損傷や骨欠損、軟部組織損傷の評価

- 脱臼部位(前方・後方・下方)の特定と損傷範囲の評価が重要

反復性肩関節脱臼の治療・リハビリ

- 保存療法:

- 肩関節の安定化訓練(肩甲骨周囲筋・外旋筋の強化)

- スポーツ活動の制限・物理療法で痛み軽減

- 軽度の亜脱臼や初回脱臼後は試みられる場合もある

- 手術療法:

- Bankart修復術:関節唇損傷の縫合で安定性回復

- 骨欠損がある場合はLatarjet手術など骨移植を伴う手術

- 再発リスクが高い若年アスリートには積極的に手術が検討される

- 術後はリハビリで肩関節の可動域回復と筋力強化を段階的に行う

反復性肩関節脱臼の予後

- 保存療法のみでは再発率が高く、特に若年者では手術が勧められることが多い

- 手術後の適切なリハビリにより、多くの人がスポーツ復帰可能

- 再発を繰り返すと肩関節の軟骨損傷や変形性関節症のリスクが増す

- 早期に診断・治療し、肩の安定性を確保することが長期予後を良好に保つ鍵

反復性肩関節脱臼は、一度脱臼した肩が再び外れる状態で、

特に若年者やスポーツ選手に多く見られます。

関節唇や靭帯の損傷が背景にあり、保存療法だけでは再発リスクが高いため、

症状に応じた手術とリハビリが重要です。

肩の不安定感や脱臼歴がある場合は早めに整形外科で評価することが推奨されます。

肩関節唇損傷(Labral Tear)とは?

肩関節唇損傷は、

肩関節の骨の縁を囲む軟骨組織である「関節唇(Labrum)」が損傷する状態を指します。

肩関節唇は関節の安定性を高める役割を持っており、

スポーツ外傷や反復的な肩の負荷によって損傷することが多いです。

若年者やスポーツ選手に多く、肩の痛みや不安定感の原因となります。

肩関節唇損傷の症状

- 肩の痛み、特に挙上・外旋動作で増強

- 肩関節の引っかかり感や「クリック音」

- 肩の不安定感、脱臼感が出る場合もある

- 夜間痛や慢性的な肩の違和感

- 肩の動かしにくさや筋力低下を伴うこともある

肩関節唇損傷の原因

- 外傷性:転倒や肩の衝撃による急性損傷

- スポーツによる反復動作:野球・バレーボールなど肩を大きく動かすスポーツでの摩耗

- 反復性脱臼・亜脱臼:関節唇が裂け、肩の安定性が低下

- 加齢・変性:年齢に伴う軟部組織の脆弱化

肩関節唇損傷の特徴

- 肩の前方不安定性に関与することが多い

- 症状が軽い場合、脱臼や亜脱臼を伴わないこともある

- 引っかかり感やクリック音が特徴的で、症状から疑うことがある

- 若年スポーツ選手に多く、競技能力に影響することもある

肩関節唇損傷の診断

- 問診・理学検査:

- O’Brienテスト、Crankテスト、Apprehensionテストで評価

- 肩のクリック音や引っかかりを確認

- 画像検査:

- MRIまたはMRアーティログラフィーで関節唇の損傷部位を評価

- X線では軟部組織の損傷は見えないため、MRIが重要

肩関節唇損傷の治療・リハビリ

- 保存療法:

- 肩甲骨周囲筋や外旋筋の筋力強化で肩の安定性を改善

- 疼痛軽減のための物理療法(温熱・超音波)

- スポーツ活動の制限やフォーム改善

- 手術療法:

- 関節鏡による関節唇修復術(Bankart修復など)

- 再発性脱臼や保存療法で改善しない場合に適応

- 術後リハビリで肩の可動域と筋力を段階的に回復

肩関節唇損傷の予後

- 軽度損傷は保存療法で改善する場合もある

- 再発性脱臼や競技スポーツ選手では手術が勧められることが多い

- 手術後はリハビリで肩の安定性と可動域を回復できることが多い

- 早期診断・適切な治療でスポーツ復帰率は高く、長期的な関節変形リスクも軽減される

肩関節唇損傷は、肩の安定性を担う関節唇が損傷することで生じる疾患です。

肩の痛み、クリック音、脱臼感などが特徴で、特に若年スポーツ選手に多く見られます。

早期に整形外科で評価し、必要に応じた保存療法や手術・リハビリを行うことが、

再発予防とスポーツ復帰の鍵となります。

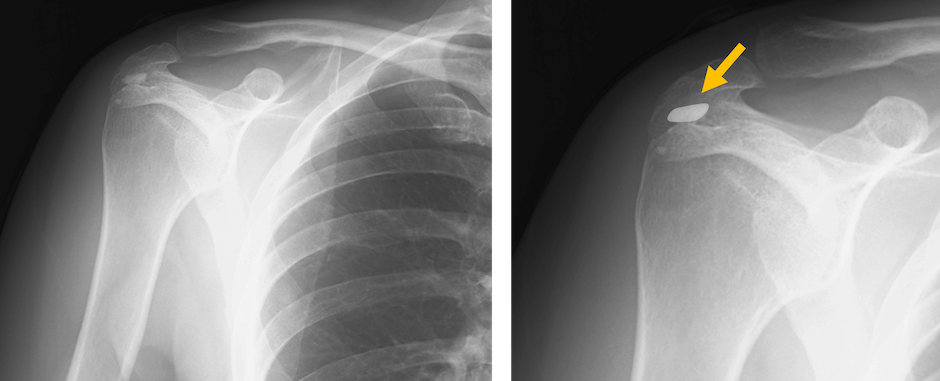

石灰沈着性腱板炎(Calcific Tendinitis)とは?

石灰沈着性腱板炎は、

肩の腱板(特に棘上筋腱)にカルシウムの結晶が沈着し、炎症を起こす疾患です。

30〜50代の女性に多く発症し、突然の強い肩の痛みが特徴です。

痛みのため腕が挙がらず、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

石灰沈着性腱板炎の症状

- 突然の強い肩の痛み(夜間痛が多い)

- 腕を上げる・回す動作の制限

- 肩関節前方・側方の圧痛

- 痛みにより日常生活動作(服の着脱・髪を結ぶ)が困難

- 時に腫れや熱感を伴うこともある

石灰沈着性腱板炎の原因

- カルシウム沈着:腱板にリン酸カルシウム結晶が沈着することが主な原因

- 腱の変性・血流不良:腱の弱化や血流障害が沈着を誘発すると考えられる

- 代謝異常の関与:ホルモンバランスや糖尿病などが関連する場合もある

- 外傷や過度使用:肩の負荷や反復動作により炎症が悪化する

石灰沈着性腱板炎の特徴

- 突然の強い痛み(急性期)が特徴的で、夜間痛で目が覚めることもある

- 腱板断裂や五十肩と症状が似る場合があるが、X線で石灰沈着の有無が確認できる

- 痛みは数日〜数週間で自然に軽快することもあるが、慢性化すると肩の動かしにくさが残る

- 女性に多く、30〜50代に好発

石灰沈着性腱板炎の診断

- 問診・理学検査:

- 肩の挙上や回旋で痛みの部位を確認

- 急性期では圧痛が強く、可動域制限も見られる

- 画像検査:

- X線:腱板に石灰沈着があるか確認

- 超音波:石灰の位置や炎症の程度を評価

- MRI:腱板損傷や炎症の程度を確認

石灰沈着性腱板炎の治療・リハビリ

- 保存療法:

- 消炎鎮痛薬(NSAIDs)で痛みをコントロール

- ステロイド注射で炎症を軽減

- 安静と肩の負荷軽減

- 急性期が落ち着いたら、肩関節可動域を広げる運動療法

- 手術・介入療法:

- 痛みが強く、保存療法で改善しない場合は関節鏡下で石灰除去

- 超音波下針刺吸引(Needling)で石灰を吸引する方法もある

石灰沈着性腱板炎の予後

- 多くは保存療法で数週間〜数か月で改善する

- 再発する場合もあるが、手術で除去すれば再発率は低下

- 早期の適切な治療と段階的なリハビリで肩の可動域と日常生活機能は回復しやすい

石灰沈着性腱板炎は、

肩の腱板に石灰が沈着し炎症を起こす疾患で、急性期の強い痛みが特徴です。

X線や超音波で診断可能で、多くは保存療法で改善します。

痛みが強い場合や慢性化した場合は手術や介入療法も選択肢となります。

早期診断と段階的リハビリが、肩の機能回復と日常生活復帰の鍵となります。

肩関節インピンジメント症候群(Impingement Syndrome)とは?

肩関節インピンジメント症候群は、

肩の腱板や滑液包が肩峰と上腕骨頭の間で繰り返し圧迫されることで炎症を起こす疾患です。

中年以降の人や、オーバーヘッド動作(投球やバレーボールなど)を繰り返すスポーツ選手に多く見られます。

肩の痛みと運動制限が主な症状です。

肩関節インピンジメント症候群の症状

- 腕を肩の高さまで挙げると痛みが出る(特に肩外転時)

- 夜間痛や横向きで寝ると肩が痛む

- 肩前方や外側に圧痛

- 肩を挙上・回旋する動作で引っかかるような感覚(インピンジメントサイン)

- 進行すると肩の可動域制限や筋力低下が起こる

肩関節インピンジメント症候群の原因

- 肩峰下空間の狭小化:加齢や骨棘形成により腱板や滑液包が圧迫されやすくなる

- 腱板損傷や腱板炎:腱板が弱化すると衝突が起こりやすい

- 肩関節運動のアンバランス:肩甲骨の動きや姿勢不良(猫背・肩の巻き込み)が影響

- スポーツ・職業動作:投球・バレーボール・水泳などのオーバーヘッド動作の繰り返し

肩関節インピンジメント症候群の特徴

- 肩の外側や前方に痛みを感じ、特に腕を挙げる動作で顕著

- 夜間痛があり、横向きで寝ることが困難

- 初期は運動時のみ痛みが出るが、進行すると安静時にも痛む

- 腱板断裂や滑液包炎と症状が重なる場合があるため、正確な診断が重要

肩関節インピンジメント症候群の診断

- 問診・理学検査:

- Neerサイン、Hawkinsテストなどでインピンジメントの有無を確認

- 肩の可動域や筋力の評価

- 画像検査:

- X線:肩峰の形態異常や骨棘の確認

- 超音波:腱板の炎症や損傷を評価

- MRI:腱板損傷や滑液包炎の有無を確認

肩関節インピンジメント症候群の治療・リハビリ

- 保存療法:

- 消炎鎮痛薬(NSAIDs)やステロイド注射で炎症と痛みを軽減

- 肩の負荷を避け、安静と姿勢改善

- 肩甲骨や肩関節周囲筋のストレッチ・運動療法で可動域と筋力を回復

- 手術療法:

- 保存療法で改善しない場合は関節鏡下で肩峰下スペースを拡大(肩峰形成術)

- 腱板損傷があれば同時に修復

肩関節インピンジメント症候群の予後

- 早期の保存療法で多くは改善し、肩の可動域も回復する

- 慢性化や腱板損傷を伴う場合は治療期間が長引くことがある

- 正しいリハビリと姿勢・動作改善が再発予防の鍵となる

肩関節インピンジメント症候群は、

肩の腱板や滑液包が肩峰下で衝突して炎症を起こす疾患です。

腕を挙げる動作や夜間痛が特徴で、早期診断と保存療法によるリハビリが重要です。

姿勢改善や肩周囲筋の強化により、再発を防ぎ、日常生活やスポーツ動作の回復が期待できます。

肩関節拘縮(凍結肩)とは?

肩関節拘縮、通称「凍結肩(Frozen Shoulder)」は、

肩関節の関節包が硬くなり、肩の可動域が著しく制限される疾患です。

肩関節周囲炎(五十肩)から進行する場合もありますが、

外傷や手術後、糖尿病などが原因で起こることもあります。

痛みと動かしにくさが長期間続くことが特徴です。

肩関節拘縮の症状

- 肩の動きが制限され、腕を上げたり後ろに回したりできない

- 肩の痛み(特に夜間痛)が続く

- 肩を動かすと鈍い痛みや引っかかり感を感じる

- 日常生活で服の着脱、髪を結ぶ、背中に手を回す動作が困難

肩関節拘縮の原因

- 肩関節周囲炎の進行:炎症が落ち着いた後、関節包が硬化することで可動域制限が生じる

- 外傷・手術後:肩の手術や怪我の後、安静が続くことで関節が硬くなる

- 代謝疾患:糖尿病や甲状腺疾患の患者は発症リスクが高い

- 加齢や生活習慣:肩を十分に動かさない生活習慣が関与することもある

肩関節拘縮の特徴

- 肩の可動域が「自動運動・他動運動」の両方で制限される

- 痛みのピークは急性期(炎症期)にあり、その後は可動域制限が主体となる

- 経過は長く、自然回復までに1〜3年かかることがある

- 肩関節周囲炎と同様に夜間痛が強い場合がある

肩関節拘縮の診断

- 問診と理学検査で肩の可動域制限の程度を評価

- X線で骨や関節の変形を確認し、腱板断裂など他疾患の除外

- MRIや超音波で関節包の肥厚や滑液包の状態を確認することもある

肩関節拘縮の治療・リハビリ

- 薬物療法:消炎鎮痛薬(NSAIDs)で痛みを軽減

- 物理療法:温熱療法や超音波治療で血流改善と筋緊張緩和

- 運動療法:

- 関節可動域を徐々に広げるストレッチや肩の運動

- 痛みが強い急性期は無理をせず、拘縮期に段階的に行う

- 肩甲骨の動きや姿勢改善も重要

- 手術療法:保存療法で改善しない場合は、関節鏡下で関節包を切開することがある(関節包切開術)

肩関節拘縮の予後

- 多くは1〜3年で徐々に改善するが、可動域が完全に戻らない場合もある

- 糖尿病や長期間安静を続けた人では回復が遅れやすい

- 適切なリハビリと姿勢改善により、日常生活やスポーツ復帰が可能になる

肩関節拘縮(凍結肩)は、

肩の関節包が硬くなり可動域が制限される疾患です。

肩の痛みや夜間痛を伴うことが多く、長期間続くことがあります。

「放置しても治る」と思わず、早期に診断を受け、

段階的なリハビリを行うことが改善への近道です。

肩周囲の筋力強化や姿勢改善も再発予防には重要です。

変形性肩関節症とは?

変形性肩関節症(肩関節OA:Osteoarthritis)は、

肩関節の関節軟骨がすり減り、関節の変形や痛みを引き起こす疾患です。

加齢とともに発症しやすく、60代以降に多く見られます。

肩の動きに伴う痛みや可動域制限が主な特徴で、

日常生活や仕事の動作に支障をきたすことがあります。

変形性肩関節症の症状

- 肩を動かすと痛みが出る(特に腕を上げる動作)

- 関節のこわばりや引っかかり感

- 夜間痛や就寝時の不快感

- 肩の動きが制限され、服の着脱や背中に手を回す動作が困難

- 進行すると関節の変形や筋力低下が見られる

変形性肩関節症の原因

- 加齢変化:関節軟骨の摩耗や骨棘形成による変形

- 肩関節の慢性的負荷:肩を多く使うスポーツや仕事、長年の生活動作による負担

- 腱板損傷や肩関節唇損傷:肩の安定性が低下し、関節に負荷がかかる

- 先天的・後天的変形:骨の形状異常や外傷による関節破壊

変形性肩関節症の特徴

- 肩の可動域制限が徐々に進行する

- 痛みは初期には運動時のみ、進行すると安静時や夜間にも出現

- 肩関節周囲炎や腱板断裂と合併することがある

- 関節変形が進むと日常生活の動作制限が顕著になる

変形性肩関節症の診断

- 問診・理学検査で肩の可動域や痛みの程度を評価

- X線で関節裂隙の狭小化、骨棘形成、関節の変形を確認

- MRIで軟骨損傷や腱板の状態を評価し、他疾患との鑑別

変形性肩関節症の治療・リハビリ

- 薬物療法:消炎鎮痛薬(NSAIDs)、局所注射(ステロイド・ヒアルロン酸など)で痛みを軽減

- 物理療法:温熱療法や超音波で血流改善と筋緊張緩和

- 運動療法:肩周囲の筋力強化、ストレッチ、関節可動域訓練

- 生活指導:肩に負担をかけない姿勢や動作、日常生活の工夫

- 手術療法:保存療法で改善しない場合は人工肩関節置換術(TSA)や関節鏡手術を検討

変形性肩関節症の予後

- 初期は保存療法で痛みや可動域改善が期待できる

- 進行例では関節変形や筋力低下が残り、日常生活に制限が出る場合がある

- 適切なリハビリと生活改善で痛みの軽減や関節機能の維持が可能

- 重症例では手術による関節再建で生活の質を改善できる

変形性肩関節症は、加齢や肩への慢性的負荷によって肩関節が変形し、

痛みや可動域制限を引き起こす疾患です。

放置すると日常生活や仕事に支障が出ることもあります。

早期に整形外科で診断を受け、保存療法やリハビリを行うことで症状の進行を抑え、

生活の質を維持することが重要です。

胸郭出口症候群とは?

胸郭出口症候群(TOS)は、

鎖骨と第一肋骨の間など、肩から腕に向かう神経や血管が圧迫されることで起こる症候群です。

首・肩・腕・手に痛みやしびれ、血流障害が生じ、

日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。20〜50代の女性に多くみられます。

胸郭出口症候群の症状

- 首、肩、腕の痛みや重だるさ

- 腕や手のしびれ、冷感、脱力感

- 手指の冷えやむくみ、手が青白くなることもある

- 腕を上げる動作で症状が増強する(例えば物を頭上に持ち上げる動作)

- 長時間同じ姿勢での作業で症状悪化(デスクワークや運転など)

胸郭出口症候群の原因

- 解剖学的異常:頸肋(第7頸椎に余分な肋骨)、筋肉の過剰発達(斜角筋や小胸筋)などによる神経・血管の圧迫

- 姿勢不良:猫背や巻き肩による胸郭出口の狭窄

- 外傷・スポーツ:肩や首への衝撃、繰り返しの動作による筋緊張

- 加齢や筋力低下:肩甲骨周囲筋の衰えにより胸郭の安定性が低下

胸郭出口症候群の特徴

- 神経症状(しびれ・脱力)が中心の神経型TOSが最も多い

- 血管症状(動脈型・静脈型)はまれだが、手指の冷感・浮腫・血栓症のリスクあり

- 症状が動作や姿勢で変動し、再現性があることが診断の手がかり

- 肩・首周囲の筋緊張や圧痛を伴うことが多い

胸郭出口症候群の診断

- 問診で症状の再現性や悪化する姿勢・動作を確認

- 徒手検査:アドソンテスト、ロッキングテスト、ライトテストなどで神経や血管の圧迫を評価

- 画像検査:X線、CT、MRIで骨や筋の異常を確認

- 神経伝導検査で神経障害の程度を評価することもある

胸郭出口症候群の治療・リハビリ

- 保存療法:安静、姿勢改善、肩甲骨周囲筋や胸部筋のストレッチ・筋力強化

- 薬物療法:痛みが強い場合に鎮痛薬や抗炎症薬を使用

- 物理療法:温熱療法やマッサージで筋緊張を緩和

- 生活指導:デスクワーク姿勢の改善、腕を上げる作業の工夫、重い荷物の持ち方の指導

- 手術療法:保存療法で改善しない場合は、頸肋切除や筋肉の解放術などを検討

胸郭出口症候群の予後

- 保存療法で多くは改善が期待できる

- 早期に姿勢改善やリハビリを行うことで症状の慢性化を防止可能

- 症状が強く長期化した場合、神経障害や筋力低下が残ることがある

- 血管型TOSでは血流障害に注意が必要で、手術が必要になるケースもある

胸郭出口症候群は、肩や腕に痛み・しびれを引き起こす疾患で、姿

勢不良や筋緊張が大きく関与します。

症状が慢性化すると日常生活に支障が出ることもあるため、

早めの整形外科受診と保存療法・リハビリによる改善が重要です。

姿勢改善や肩甲骨周囲の筋力トレーニングが予防・改善の鍵となります。

放置すると危険!

肩の痛みは放置すると慢性化し、

日常生活やスポーツに大きな支障を与えることがあります。

Care body 東温では、

整体による姿勢改善・肩甲骨運動・肩周囲筋の強化を組み合わせ、

肩の痛みや可動域制限の改善をサポートしています。

肩の痛みや夜間痛、動かしにくさを感じたら、早めの受診と適切なリハビリが回復への近道です。

Care body 東温では適切な施術と紹介

Care body 東温では、カウンセリングの際に、

肩の不調の原因が骨や神経の異常による可能性がある場合は、

必ず専門医への受診をおすすめしています。

これは、安全で効果的な施術を行うための大切なステップです。

実際に骨や神経に異常がないと確認された後に施術を行うことで、

無理なく、確実に症状の改善を目指すことができます。

当院では、ただ症状を和らげるだけでなく、

根本的な原因にアプローチする施術を心がけています。

肩の痛みや違和感、慢性的なこりでお悩みの方も、安心してご相談ください。

経験豊富なスタッフが、あなたの状態に合わせた最適なケアをご提案します。

ご予約・お問い合わせ

- LINE予約

- 電話番号:080-4039-2477

- 住所:東温市見奈良795-1

- 営業時間:9:00~22:00(不定休)

- 初回体験:90分6,000円(税込)

コメント